Santander deve pagar R$ 2 mi por discriminar empregados com LER

-

Processo: 0014000-69.2005.5.04.0009 RO

Matéria capturada no Migalhas Jurídicas

Veja a íntegra da decisão.

Santander deve pagar R$ 2 mi por discriminar empregados com LER

Matéria capturada no Migalhas Jurídicas

Veja a íntegra da decisão.

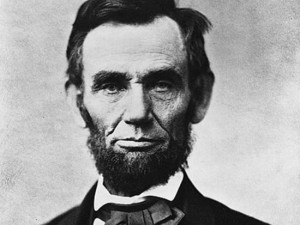

Com a estreia de Lincoln, escrito pelo dramaturgo Tony Kushner e dirigido pelo magistral Steven Spielberg, acho que vale a pena relembrar uma passagem marcante da vida política dos Estados Unidos, que chamo de golpe de mestre de Abraham Lincoln, em face do conflito com o Estados Confederados da América, que consiste no seguinte: No princípio da Guerra da Secessão, os exércitos dos estados do sul obtiveram vitórias, mas, ao longo do conflito, as forças do norte foram impondo sua superioridade militar. Os estados do norte contavam com cerca de 20 milhões de habitantes e indústrias capazes de produzir armas necessárias ao exército. Já os estados do sul tinham uma população de, aproximadamente, 10 milhões de habitantes (3,5 milhões eram escravos) e poucas fábricas de armamentos militares pesados. Em 1863, o presidente Lincoln proclamou a abolição da escravidão. Com essa medida, estimulou os ex-escravos do norte a lutarem contra os exércitos do sul, além de fazer os escravos do sul se aliarem às tropas do norte(História Global Brasil e Geral, Gilberto Cotrim, 2002)

Com a estreia de Lincoln, escrito pelo dramaturgo Tony Kushner e dirigido pelo magistral Steven Spielberg, acho que vale a pena relembrar uma passagem marcante da vida política dos Estados Unidos, que chamo de golpe de mestre de Abraham Lincoln, em face do conflito com o Estados Confederados da América, que consiste no seguinte: No princípio da Guerra da Secessão, os exércitos dos estados do sul obtiveram vitórias, mas, ao longo do conflito, as forças do norte foram impondo sua superioridade militar. Os estados do norte contavam com cerca de 20 milhões de habitantes e indústrias capazes de produzir armas necessárias ao exército. Já os estados do sul tinham uma população de, aproximadamente, 10 milhões de habitantes (3,5 milhões eram escravos) e poucas fábricas de armamentos militares pesados. Em 1863, o presidente Lincoln proclamou a abolição da escravidão. Com essa medida, estimulou os ex-escravos do norte a lutarem contra os exércitos do sul, além de fazer os escravos do sul se aliarem às tropas do norte(História Global Brasil e Geral, Gilberto Cotrim, 2002)

Para manter um blog, postando matérias novas todos os dias, é preciso muita inspiração. Mas não basta a inspiração: é preciso ter coragem de dizer o que se pensa; coragem porque, ao dizer o que se pensa, pode-se fabricar inimizades -até figadais, creia. Por isso, é sempre mais cômodo não falar, ficar sobre o muro, ver a banda passar, sem esboçar reação. Como não sou desse tipo, eu prefiro dizer o que penso; mas o faço com responsabilidade, cuidando sempre para não agredir as pessoas, limitando-me a expor os meus pontos de vista em face dos mais diferentes temas, apenas para marcar posição, à luz da compreensão que tenho que, nos dias presentes, já não prevalece aquela máxima, que esconde um ato de covardia, de que juiz só fala nos autos.

É preciso convir, inobstante, que dizer o que se pensa é correr o risco de pagar um alto preço, sobretudo porque as palavras, muitas delas polissêmicas, de especial abertura semântica, permitem muitas interpretações, que ficam na dependência de quem as leiam, às luz de suas pré-compreensões, dos seus valores, das suas idiossincrasias.

Recordo, a propósito, que, em 2006, dei uma entrevista a jornal local, na qual, dentre outros temas, fiz uma abordagem acerca da falta de critérios para as promoções por merecimento. No dia seguinte, o jornal estampou uma manchete imputando e mim a autoria de graves acusações contra o Poder Judiciário do Maranhão. Claro que, por isso, paguei um preço alta. Mas entendi o resultado como uma consequência natural de ter corrido o risco de dizer o que pensava.

Mas eu dizia, é preciso ter coragem de dizer o que se pensa, ainda que possamos ser incompreendidos.

Dois episódios históricos para ilustrar. Hobbes, ao defender uma autoridade absoluta em face dos cidadãos, demoliu, no mesmo passo, a pretensão dos reis ao favor divino. Ao fazê-lo, foi considerado por muitos de seus contemporâneos, se não de fato um ateu, certamente um herege perigoso. Depois da grande peste de 1666, quando 60 mil londrinos morreram, seguida pelo Grande Incêndio, um comitê parlamentar foi formado para investigar se seus escritos tinham provocado os dois desastres. Pagou o preço da ousadia de dizer o que pensava (Casos Filosóficos, Martin Cohen, 2012)

Émile Zola, todos lembram, escreveu um artigo ( J’ accuse), em face do caso Dreyfus, publicado no jornal L’ Aurore, atacando os generais e outros oficiais , a quem atribuía a responsabilidade por um grave erro judicial. Pagou um elevado preço. Foi processado, condenado e exilado, nada obstante não tenha feito nenhuma acusação leviana, vez que, depois, comprovou-se que, efetivamente, a condenação de Dreyfus tinha sido embasada em prova insubsistente. Dentre outras verdades, Zola afirmou: “Meu dever é de falar, não quero ser cúmplice. Minhas noites seriam atormentadas pelo espectro do inocente que paga, na mais horrível das torturas, por um crime que ele não cometeu”.

É isso!

Eu daqui do meu lado, ciente da minha dimensão, vou dizendo as coisas que penso, sem temer pelas incompreensões. Sei, todavia, que, por isso, há quem me veja com cautela e reserva, afinal, na concepção de muitos, falar, dizer o que pensa, numa corporação, pode ser um grave pecado. Mas eu vou dizendo, na convicção de que não sou irresponsável e inconsequente. Muitos gostam e aplaudem o que digo; outros, nem tanto.

Fazer o quê?

O ideal seria que os indivíduos, ao decidirem-se pelo sacrifício de uma parcela de sua liberdade em favor do Estado – cf. Rousseau -, recebessem desse mesmo Estado, em contrapartida, respostas, prontas e eficazes, para as suas necessidades básicas. Esse mesmo Estado deveria, nessa perspectiva, agir, ademais, com o necessário desvelo, no sentido de punir os que desrespeitam as normas do bom convívio, os que fazem mau uso das verbas públicas, desviadas, sem pejo e sem receio, para atender às suas necessidades privadas, em detrimento dos que, com sacrifício, recolhem os seus impostos e que vivem a depender das ações do Estado.

Infelizmente, o Estado não responde às nossas necessidades. Tudo é carência e infortúnio. Sempre que se precisa do Estado ele falha. Quem pode recorrer aos serviços privados vai se safando como pode. Os carentes, inobstante, carregam uma cruz pesada, que se torna muito mais pesada quando se sabe que, não fossem os desvios dos recursos públicos, muito poderia ser feito em benefício das pessoas mais necessitadas.

A verdade é que, abrindo mão de parcela da nossa liberdade em favor do bem comum – sempre à luz das teorias contratuais – nós, cidadãos de bem, sentimo-nos desamparados e desassistidos pelo Estado; Estado que tem servido, nas suas mais diferentes esferas de poder, apenas para saciar a sede, a ambição desmedida de uns poucos aproveitadores que do poder fazem uso, sem acanhamento e às escâncaras, apenas objetivando a defesa dos seus interesses pessoais, em detrimento de parcela significativa da sociedade, que, descrente, vê o Estado negar-lhes até os serviços primários como educação e saúde, exatamente em face da volúpia com que os malfeitores se apropriam das verbas públicas.

Em reflexões dessa jaez, coloco em destaque, sempre, a dignidade da pessoa humana, como valor-guia de toda e qualquer ação estatal, razão pela qual tenho reafirmado, na esteira de Luis Roberto Barroso, que todo sofrimento inútil e indesejável viola a dignidade da pessoa humana.

Quando assisto – aqui na nossa província, onde os homens públicos parecem ser diferentes dos seus congêneres, pois, como regra, só defendem mesmo os seus interesses – imagens dos hospitais de pronto atendimento, fico com um gostinho de revolta na garganta, por testemunhar, impotente, o vilipêndio, a afronta, o desrespeito à dignidade da pessoa humana, à vista de todos, sem que se vislumbre uma solução, e sem que se entreveja sequer que possam ser punidos os que, no poder, contribuíram para esse quadro repugnante e revoltante.

É preciso repetir, com Kant, o que parece não perceber a nossa elite dirigente, que as coisas têm preço e que os homens têm dignidade.

Guilherme de Souza Nucci, a propósito, ensina que, em face da primazia da dignidade da pessoa humana no âmbito da arquitetura constitucional, ” nada se pode tecer de justo e realisticamente isonômico que passe ao largo da dignidade da pessoa, base sobre a qual todos os direitos e garantias individuais são erguidos e sustentados ( Manual de Direito Penal, Parte Geral e Especial, p.84, 7ª Edição)

O desrespeito à dignidade da pessoa humana é, sim, desde a minha compreensão, uma forma de violência, sabido que violentas não só as ações que agridem a integridade física das pessoas; qualquer ação da qual resulta na violação psíquica do indivíduo é uma forma de violência, que vai além da violência física, porque profana a dignidade da pessoa, da forma mais deletéria, porque atinge a própria alma.

O que nos distingue dos outros animais é que somos racionais, daí que toda ação que nos reduza à condição de objeto é uma ação violenta, do que se infere o equívoco de pensar-se que violenta é somente a ação que agrida a integridade física.

Muitas vezes, sem que nos demos conta, entramos em crise com nós mesmos; pelo menos, comigo é assim.

Há dias que, sem saber por quê, entro em crise comigo, passo a me questionar e a questionar as minhas posições em torno de determinadas questões, em face, por exemplo, das minhas relações com o semelhante.

No passado essa questão – que eu chamo de crise de subjetividade – me afligiu muito mais; cheguei, muitas vezes, quase à exaustão. Hoje, nem tanto. Hoje, tiro de letra. Aprendi com a vida. Estou maduro, o que não me impede, no entanto, de continuar refletindo sobre essa e outras questões de caráter subjetivo, como tenho feito em incontáveis artigos aqui mesmo veiculados.

Eu, simplesmente, não compreendia a crise que se instalava em mim, que em mim fazia morada e não manifestava desejo de se mudar. Crise que, muitas vezes, exigia de mim muito mais do que eu podia dar, que ia além da minha capacidade de entender, enfrentar e superar.

Nesse cenário,desci, muitas vezes, próximo ao fundo do poço, fragilizei a minha alma, prejudiquei as minhas relações; depois, tudo passava, mas ficava a sequela, a grave sensação de não estar bem – e de não compreender – o que era mais grave – por que não estava bem.

Já entrei em crise, no passado, por entender, por exemplo, não ter me comportado, como devia, nas minas relações pessoais, familiares e profissionais; é que abomino a grosseria, a descortesia razão pela qual, sempre que me flagrava descortês, me punia interiormente.

Mesmo em crise, procurava não deixar – às vezes, em vão – que as pessoas que estavam próximas de mim se dessem conta do que eu estava passando, por compreender não ser justo – o que era um equívoco – compartir as minhas aflições, muitas das quais fruto da minha percepção equivocada do mundo.

Uma das minhas maiores aflições sempre foi a decepção com o ser humano, o que era um grave equívoco, vez que eu mesmo, por diversas vezes, decepcionei as pessoas e me decepcionei comigo mesmo. Era, vê-se, uma exigência boba, de quem não tinha noção do mundo, de quem não tinha capacidade de analisar a própria conduta.

Apesar da equivocada análise, continuo exigindo muito das pessoas, e muito mais de mim mesmo.

Claro que, em torno dessas questões, me refiro às pessoas que gosto, pelas quais tenho apreço; as outras pessoas, bem…quanto a essas, que para mim são indiferentes, pouco importa se me agridem, se me decepcionam, se mentem para mim, se fingem me querer bem; para essas eu reservo o meu desprezo.

Eu sou assim: igual a todo mundo; às vezes complicado; outras vezes, nem tanto.

Como qualquer um, reafirmo, a minha subjetividade também entra em crise.

No momento em que faço essas reflexões, eu posso estar em crise com a minha subjetividade.

E por que não?

Crítica à imprecisão da expressão neoconstitucionalismo

O que significa neoconstitucionalismo? Esta é uma pergunta cada vez mais frequente nas salas de aula, seja na disciplina de Direito Constitucional, seja na de Teoria ou Filosofia do Direito. Uma coluna não seria suficiente para respondê-la satisfatoriamente, razão pela qual me limitarei a apresentar uma importante crítica à imprecisão semântica que assombra o tema.

O que significa neoconstitucionalismo? Esta é uma pergunta cada vez mais frequente nas salas de aula, seja na disciplina de Direito Constitucional, seja na de Teoria ou Filosofia do Direito. Uma coluna não seria suficiente para respondê-la satisfatoriamente, razão pela qual me limitarei a apresentar uma importante crítica à imprecisão semântica que assombra o tema.

Neoconstitucionalismo é uma expressão que surgiu no final da década de 1990 e é empregada, pioneiramente, pelos jusfilósofos de Genova: Susanna Pozzolo, Paolo Comanducci e Mauro Barberis. Na verdade, para ser ainda mais preciso, o termo teria sido utilizado, pela primeira vez, durante a intervenção de Pozzolo no XVIII Congreso Mundial de Filosofia Jurídica y Social, realizado em Buenos Aires e La Plata, entre os dias 10 e 15 de agosto de 1997.

Segundo esclarece a autora genovesa, “embora seja certo que a tese sobre a especificidade da interpretação constitucional possa encontrar partidários em diversas dessas disciplinas, no âmbito da Filosofia do Direito ela vem defendida, de modo especial, por um grupo de jusfilósofos que compartilham um modo singular de conceber o Direito. Chamei tal corrente de pensamento deneoconstitucionalismo. Me refiro, particularmente, a autores como Ronald Dworkin, Robert Alexy, Gustav Zagrebelsky e, em parte, Carlos Santiago Nino”.

Desde então, muito se tem escrito e debatido a respeito do denominado neoconstitucionalismo, que se expandiu pela Europa, sobretudo na Itália e na Espanha, e alcançou a América Latina, onde conta com, cada vez mais, novos adeptos e seguidores, especialmente no Brasil.

Ocorre que, não obstante a crescente produção bibliográfica, resultante das discussões que vêm sendo realizadas no campo da Teoria e da Filosofia do Direito, ainda se verificam incontáveis imprecisões terminológicas e inúmeras divergências sobre o tema. Um exemplo disso é o fato de nenhum dos autores tradicionalmente rotulados de neoconstitucionalistas assumirem uma mesma posição e tampouco adotarem o uso da expressão neoconstitucionalismo.

Neste contexto, aliás, parece adequada e recomendável a cautela adotada por Prieto Sanchís, para quem não existe uma corrente unitária de pensamento, mas apenas uma série de coincidências e tendências comuns que, de um modo geral, apontam para a formação de uma nova cultura jurídica.

Trata-se, com efeito, de uma expressão que ingressou definitivamente no léxico jurídico e de um modo geral, vem sendo empregada para se referir às tentativas de explicar as transformações ocorridas no campo do Direito a partir da Segunda Guerra Mundial, mas cuja amplitude semântica alcança três níveis, conforme adverte Carbonell:

(a) os textos constitucionais promulgados na segunda metade do século XX, em que se incorporam normas substanciais que condicionam a atuação do Estado na realização dos fins e objetivos estabelecidos;

(b) as práticas jurisprudenciais assumidas pelos tribunais e cortes constitucionais, cuja atuação implica parâmetros interpretativos compatíveis com o grau de racionalidade exigido pelas decisões judiciais;

(c) a construção de aportes teóricos para compreender os novos textos constitucionais e aperfeiçoar as novas práticas jurisprudenciais.

Observa-se, neste contexto, que o neoconstitucionalismo — em sentido fraco — parte do surgimento do Estado Constitucional, instituído pelas cartas políticas promulgadas após a Segunda Guerra Mundial; aponta para uma nova prática jurídica, voltada à concretização dos direitos fundamentais; e, por fim, exige uma Teoria do Direito com ele compatível, uma vez que o velho positivismo não seria capaz de explicar as mudanças provocadas por este novo paradigma.

E aqui, precisamente, é onde reside o problema: o neoconstitucionalismo apresenta-se como uma alternativa ao positivismo jurídico.

Todavia, segundo Ferrajoli, a expressão neoconstitucionalismo mostra-se ambígua e, além disso, equivocada, porque o termo constitucionalismo pertence ao léxico político (e não jurídico). Para o renomado jurista italiano, constitucionalismo designa uma ideologia, ligada à tradição liberal, servindo de sinônimo para Estado Liberal de Direito, em cujas raízes se encontram os ideais jusnaturalistas.

Por isto, a expressão constitucionalismo não encontra simetria com as noções de modelo de sistema jurídico e/ou de Teoria do Direito, de maneira que não pode ser contraposta ao positivismo jurídico, sobretudo quando identificado com a ideia de primado da lei.

Assim, para superar a equivocada oposição entre neoconstitucionalismo e positivismo jurídico, Ferrajoli propõe uma terminologia diversa e uma tipologia correlata, partindo da ideia de que o termoconstitucionalismo jurídico equivale ao Estado Constitucional de Direito — em contraste com o constitucionalismo político, que corresponde ao Estado Legislativo de Direito — e serve, ao fim e ao cabo, para designar o constitucionalismo rígido que caracteriza as atuais democracias constitucionais.

É neste cenário, portanto, que Ferrajoli introduz aquelas que, atualmente, são as duas maneiras de se conceber este novo paradigma — constitucionalismo jurídico—, sobre cujas bases se apresentam uma gama de teorias do Direito: de um lado, o constitucionalismo argumentativo, que visa à superação do positivismo; de outro, o constitucionalismo garantista, que aposta na reformulação do positivismo.

Como se vê, a questão assume novos contornos na medida em que exige uma investigação mais aprofundada acerca do que cada concepção entende por positivismo jurídico. No entanto, esta é uma tarefa que demandaria outras colunas. Trata-se, aliás, do núcleo de um importante diálogo travado entre juristas brasileiros e o mestre florentino, que resultou na publicação do livro Garantismo, hermenêutica e (neo)constitucionalismo: um debate com Luigi Ferrajoli (veja aqui).

De qualquer modo, é importante deixar claro, ao menos por ora, que tanto o constitucionalismo argumentativo como o constitucionalismo garantista, ao menos em tese, tratam das transformações provocadas pela experiência histórica do segundo pós-guerra, marcada pelo advento das constituições rígidas, que instituem uma série de limites e de vínculos — não apenas formais, mas também substanciais — a todos os poderes públicos.

André Karam Trindade é doutor em Teoria e Filosofia do Direito (Roma Tre/Itália), mestre em Direito Público (Unisinos) e professor universitário.

O artigo foi captura no sitio Consultor Jurídico

Os primeiros meses que vivi no Tribunal de Justiça foram os mais difíceis da minha vida profissional. Passei muitos momentos de aflição. Era tudo novo, tudo compartido, tudo fragmentado. Além do mais, cercado de pessoas que pensavam diferente de mim, sem perder de vista que cheguei precedido de uma má fama, criada por desafetos gratuitos, por pura maldade. Deparei-me, ademais, em meio a tantas outras diferenças, com julgadores dos mais variados matizes: uns conservadores, outros, liberais; alguns mais e outros menos radicias; uns histriônicos, outros, mais contidos; uns tímidos, outros, sem receio da exposição. Tudo muito complicado para uma pessoa da minha personalidade, reflexiva por natureza. Peguei-me, nesse sentido, por diversas vezes, absorto, analisando o colega, tentando traçar o seu perfil como julgador. Daí que fui compreendendo e etiquetando aqueles que entendi mais ou menos positivista, por exemplo. Identifiquei, noutro giro, aqueles cujo pensamento mais se aproximava da minha visão de mundo, com os quais, claro, fui acomodando a minha mente.

Vivi, em face dessas e doutras constatações, momento de intensa ebulição mental; desejei, muito, ter tempo para me aposentar, deixar o proscênio, partir para outras atividades: escrever, ensinar, fazer programa de radio ( minha verdadeira paixão), cuidar de mim e da minha família. Mas, por não ter tempo, tive que perseverar. Hoje, passados três anos, estou mais assentado, mais ajustado com o meio, razão pela qual posso dizer que estou feliz, porque estou em paz e tranquilo em relação a muitas das questões que me afligiram.

Com o passar dos dias claro, fui me adaptando, fui participando mais intensamente dos debates, fui me enturmando, perdendo o receio de que, por ter assumido o desembargo precedido de má fama, pudessem me tratar com indiferença. Hoje posso dizer que já vou para as sessões de julgamento em paz, com tranquilidade, por isso, nos dias presentes, estou, sim, mais leve e mais solto, disposto a seguir adiante, dando a minha contribuição aos julgamentos, fazendo a minha parte, perseverando nos meus argumentos, defendendo as minhas teses, expondo, com coragem e sem receio, as minhas posições acerca dos temas mais polêmicos, sempre com o necessário equilíbrio e, fundamentalmente, respeitando os que pensam diferente de mim, como tem ocorrido nas Câmaras Criminais Reunidas, onde, em face de alguns temas, tenho permanecido praticamente isolado.

Envolto nos últimos meses com o estudo da filosofia, anoto, com Epicuro ( 341-270 a.C.), que a paz e a tranquilidade que tenho hoje sedimentadas em mim, são a razão maior da minha felicidade, sob o ponto de vista profissional, vez que, na minha vida pessoal, eu nunca deixei de ser feliz.

Agora, alcançando esse nível de tranquilidade, sinto-me em condições de seguir adiante. Vou até não sei quando. Quando eu tiver tempo de me aposentar, conversarei com a minha família para tomar uma decisão. Se tiver com que empregar o meu tempo, sendo útil à sociedade em outra atividade, acho que o caminho será a aposentadoria, inexoravelmente.

Mas, como Heráclito ( viveu por volta de 500 a.C), vou deixar fluir, vou seguindo a onda, vou construindo o que posso construir, na certeza de que não deixarei nenhum retrato na galeria dos imortais, mas vou deixar a minha história construída e sedimentada com base na dignidade e no destemor com que sempre emoldurei as minhas posições.

Juíza interdita carceragem em delegacia do interior do Maranhão

Juíza Samira B. Heluy/TJMA

Carceragem da Delegacia da Polícia Civil de Miranda do Norte/MA.

A juíza titular da 2ª Vara da Comarca de Itapecuru-Mirim/MA, Samira Barros Heluy, determinou a interdição da carceragem da Delegacia da Polícia Civil de Miranda do Norte, município a 138 quilômetros ao sul de São Luís/MA. De acordo com a decisão da última quinta-feira (10/1), a Polícia Civil do estado fica proibida de manter presos nas celas da delegacia até que sejam feitas as “adaptações necessárias para adequá-las às exigências legais”, pois “não apresentam qualquer condição para a saudável sobrevivência humana”, segundo a magistrada. Os presos terão de ser transferidos para outras unidades prisionais do estado.

Em inspeção realizada no fim do ano passado, a magistrada responsável pela execução penal no município encontrou um cenário de horror. “A carceragem fica no fundo do quintal da delegacia. Parece mais um canil. É uma situação deprimente”, afirma. Dentro da cela, foi difícil ver os quatro homens que a ocupavam, pois não havia luz alguma, mesmo com o sol a pino. Acima da cela, havia um grupo de urubus. Tampouco havia camas, colchões ou redes no lugar. Todos estavam acomodados no chão. A água fornecida aos presos vinha da torneira e ficava armazenada em caixas d’água destampadas, expostas ao sol, à chuva e aos insetos. A cor da água era bastante escura. A mesma água servia para matar a sede e para todas as outras necessidades fisiológicas dos encarcerados. “Os presos reclamaram que, muitas vezes, nem tal tipo de água era fornecido, chegando a passar até três dias seguidos sem água para beber e para a realização de higiene pessoal”, relembra a magistrada.

O forte cheiro de urina e de fezes e a sujeira no local eram generalizados, de acordo com a juíza. O lixo estava espalhado pelo chão. Quando doentes, os presos precisam gritar até que alguém dentro da delegacia ouça, por causa da distância que separa a cela da parte administrativa. “Fui titular da Vara de Execuções Penais de Imperatriz (segunda maior Comarca do Maranhão) e nunca vi situação igual”, conta.

De acordo com a lei, o preso só deve permanecer na delegacia durante 24 horas, no máximo, apenas enquanto é lavrada a prisão em flagrante. A decisão da magistrada determina que a carceragem deixe de abrigar qualquer pessoa, mesmo os presos que aguardam a lavratura de flagrante.

Fantástico – Dois anos atrás, reportagem do programa Fantástico, da TV Globo, exibiu as precárias condições de delegacias no interior do Brasil, inclusive a de Miranda do Norte. À época, a reportagem denunciou a superlotação das celas (havia 27 presos), o atendimento precário da delegacia e a insegurança da carceragem, além da insalubridade do local.

Segundo o coordenador em exercício do Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão (GMF/TJMA), Douglas Melo Martins, a falta de vagas para presos provisórios (ainda sem julgamento) é generalizada em todo o interior do estado. “Temos, atualmente, cerca de 1,3 mil presos em delegacias no interior do estado, em situação totalmente ilegal. Além disso, ainda há mais 600 presos provisórios do interior mantidos no Complexo Penitenciário de Pedrinhas (único do estado, localizado na capital)”, afirma.

Manuel Carlos Montenegro

Agência CNJ de Notícias